建物の基礎杭を利用した地中熱源ヒートポンプシステムの性能評価に関する研究

小島原 嘉也

1.研究の背景と目的

近年、空調用エネルギー消費量を低減する方法の一つとして、ヒートポジプに地中土壌熱源の熱交換システムを利用する研究が各地で行われるようになってきた。このシステムは、冬には外気温が氷点下となる寒冷地でもヒートポンプの利用ができ、夏には地中への放熱によりヒートアイランド現象の緩和効果が期待できるという利点を持つが、一般に地中熱交換器部分のイニシャルコストが高くなるため、未だ実用化の域に達していないのが現状である。一方、現代の建築物は、その基礎に多数の摩擦杭や支持杭などのコンクリート杭を持つものが多い。しかも、それらは中空部分を有している。したがって、この基礎杭の中に熱容量の大きい水を充填して、それを熱交換器として利用することができれば大変都合が良いと思われる。そこで、本研究では、実際の基礎杭と市販の地中熱源ヒートポンプを組み合わせた実験システムを構築し、このシステムの暖房性能に関する実験を行い、その熱的性能をさまざまな角度から検討するとともに、仙台という気象条件においてヒートポンプの熱源としての基礎杭の適用可能性を明らかにすることを目的とする。

2.実験概要

2.1.実験システムの概要

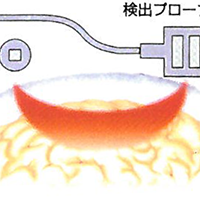

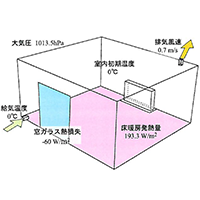

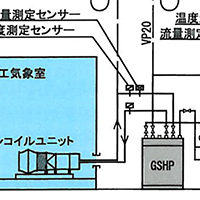

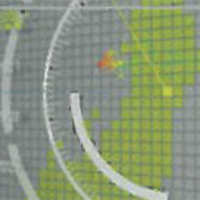

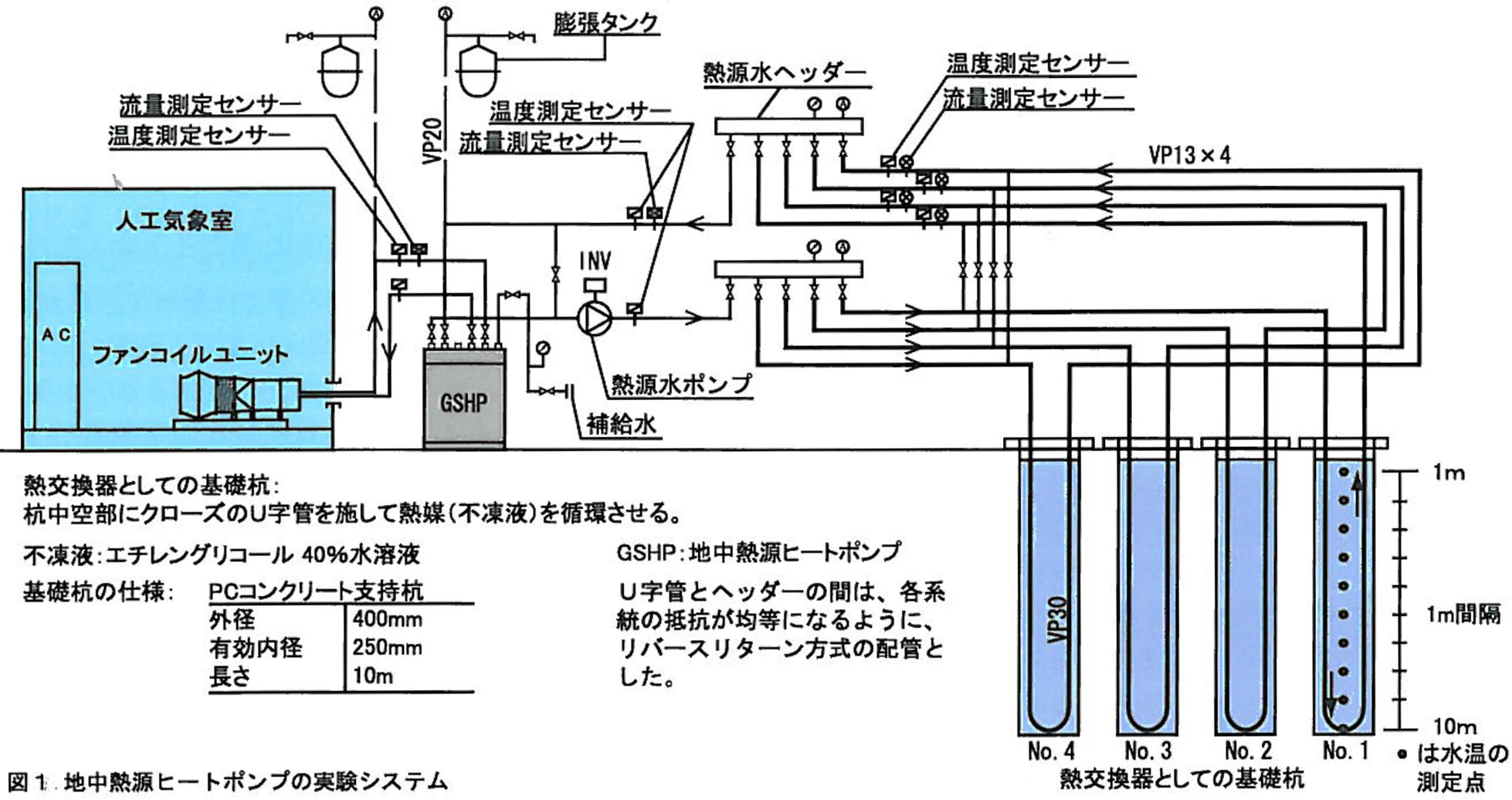

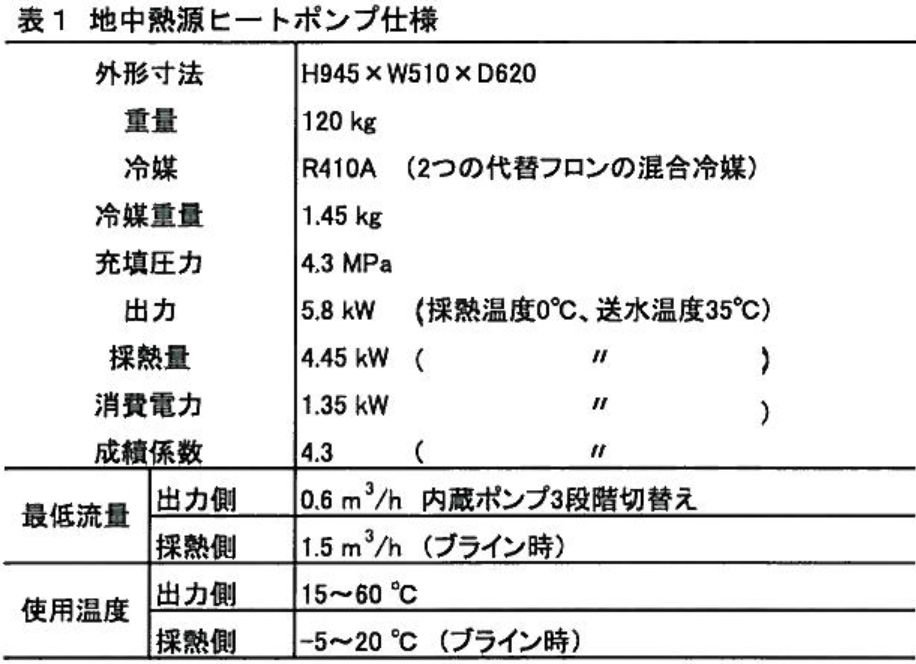

本実験は、東北工業大学ハイテクリサーチセンター内の基礎杭および人工気象室を用いて行う。図1に、実験システムを示す。このシステムは、地中熱源ヒートポンプ(以下、GSHP)をはさんで、熱源側(一次側)である基礎杭と負荷側(二次側)である人工気象室、そしてこれらを結ぶ熱源水と温水の循環系から構成される。基礎杭は、外径400m、内径250nn、長さ10mのPCコンクリート製の支持杭4本である。基礎杭にはすべて不凍液(エチレングリコール40%水溶液)を充填し、その中にそれぞれ同じ不凍液を充填したU字管を施してGSHPに循環するようにした。一方、人工気象室にはファンコイルユニットを設置し、GSHPからの温水が循環するようにした。表1に、本実験で用いたGSHPの仕様を示す。このGSHPは、冷媒に代替フロンであるR32とR125を50%ずつ混ぜ合わせた混合冷媒R410Aを用いており、出力が5.8kW、成績係数が4.3となっている。但し、この能力は一次側と二次側がある決められた状態の時の値であるから、実際のシステムの中で地中熱源ヒートポンプの有用性を言うためには、まず、さまざまな条件が変わったときGSHPの性能がどのように変化するかを把握しなければならない。これを明らかにすることが本実験の目的である。なお、基礎杭が埋設されている地盤は、機械ボーリングにより、地盤表面から砂質粘土(深度0~1.8m)、凝灰岩(1.8~5.5m)、砂岩(5.5~6.7m)、凝灰岩(6.7~7.8m)、シルト岩(7.8~10m)の順に構成されていることを別途確認している。

2.2.実験の種類と条件

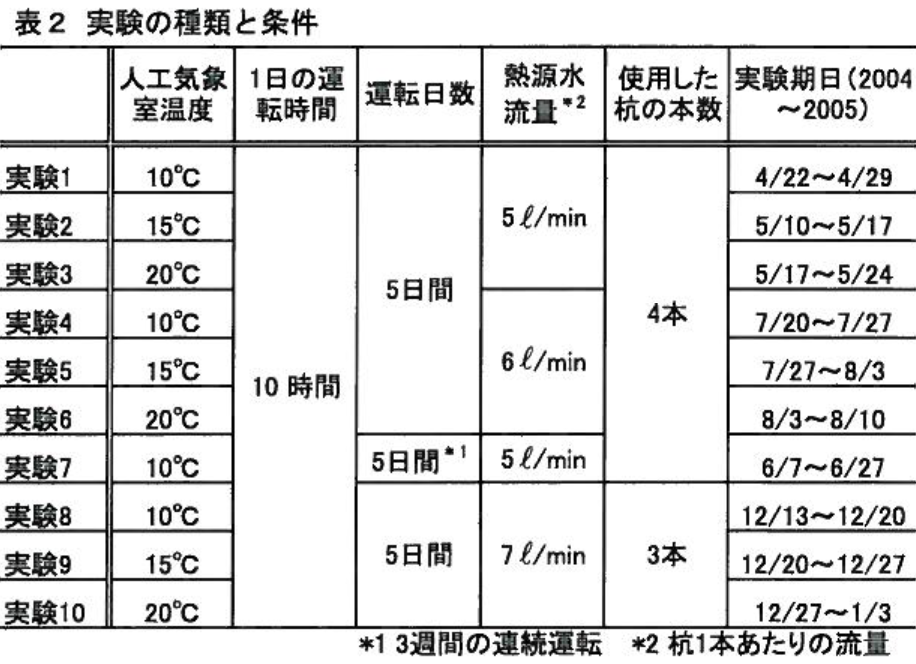

実験は、GSHPが100%運転となるように、GSHPの送水温度を46°Cに設定するとともに、擬似負荷となる人工気象室の温度を10~20°Cの範囲で一定温度に設定した。実験の種類と条件を表2に示す。実験のパラメーターは、人工気象室の温度、熱源水流量、基礎杭の数などである。GSHPの運転は10時間の間欠運転とし、それを5日間続けるものとした。測定項目は各部の温度、流量、電力消費量である。これを表3に示す。温度の測定箇所は、基礎杭周囲の地中土壌、杭内部の不凍液、一次側U字管内熱源水の往き還り、二次側温水の往き還り、人工気象室内部などで、合計120点以上に及んでいる。地中土壌温度と杭内水温の測定には0.6m径、その他の温度の測定には0.3m径のCC熱電対を用いた。流量は、4本それぞれの杭のU字管内部を流れる一次側ブライン流量と、それがヘッダーを介して合流し、GSHPに入っていく流量、およびGSHPから人工気象室に向かう二次側温水の流量を、磁気回転式の流量計で測定した。

3.実験結果

3.1.実験の種類と条件

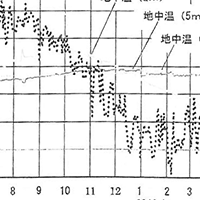

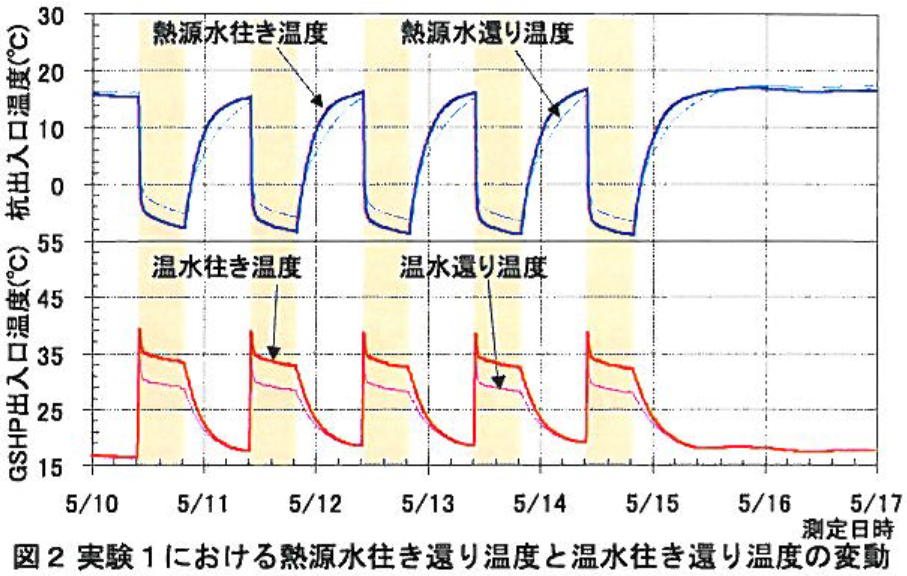

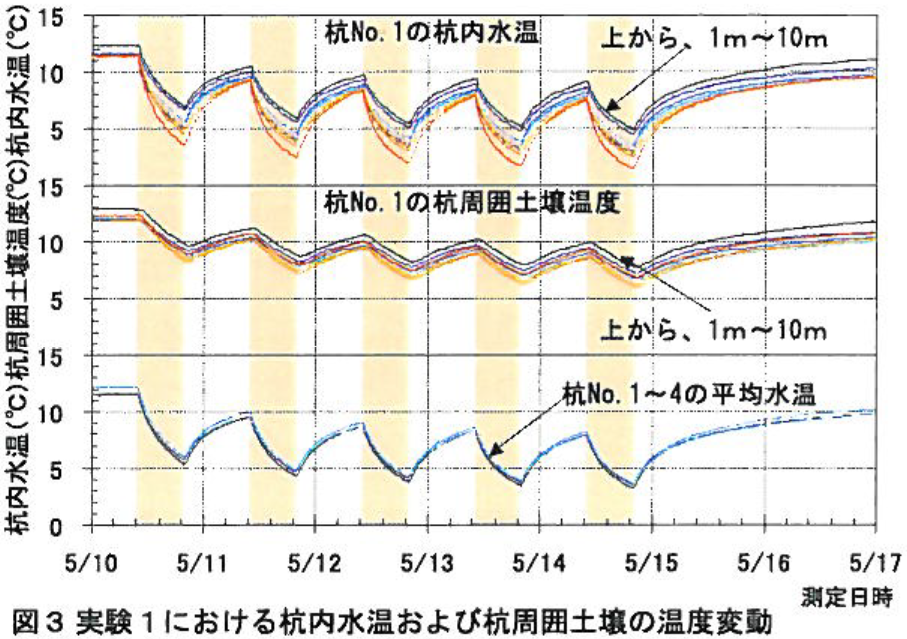

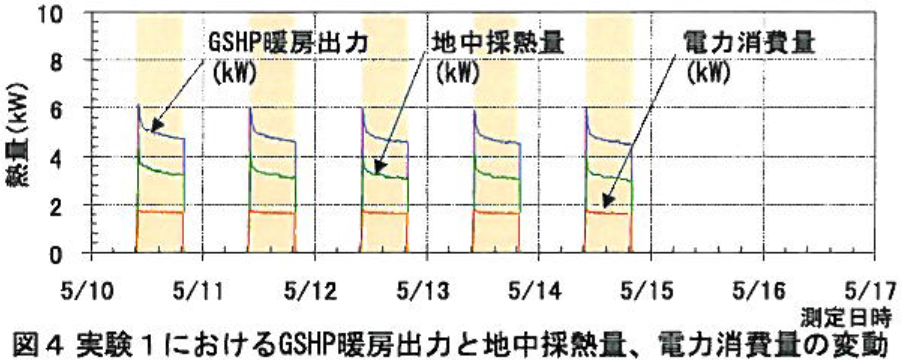

人工気象室の温度を10°Cとした実験1の結果として、図2,3,4に、それぞれ一次側の熱源水温度と二次側の温水温度、基礎杭内水(不凍液)温度と杭周囲土壌温度、杭4本の平均水温、GSHP暖房出力と地中採熱量および電力消費量の時間変動を示す。運転が開始されると、熱源水の温度は16°Cから一気に-5°Cまで降下して杭内に入り、地中で熱交換して-2.1°Cで還ってくる。これらの温度は時間を追って下がり続け、採熱量も減少している。初日の積算採熱量は34.1Whであった。これは杭1本あたり約8.5kWhの採熱に相当する。運転が停止されると熱源水温度は上昇し、14時間後の次の日の運転開始時には概ね元に回復している。杭内水温と土壌温度については、運転が開始されると両者とも熱源水の温度変化に追随し、それぞれ11.1°Cから7°C前後、11.4°Cから8°C前後と深さごとに層状に降下するが、やはり運転が停止すると徐々に上昇し、運転開始前までとはいかないまでも温度はほぼ元に戻っている。この状態は4本の杭とも同様であった。2日目以降になると、下降と上昇を繰り返す各部の温度は日を追って下がり続け、5日目の運転停止直前には、熱源水温度は往きが-8.9°C、還りが-6.5°Cにまで低下している。ただし、往き還りの温度差は初日と比べてそれほど変わらないので、5日目の一日あたりの採熱量は31.7kWhと、能力低下は7%ほどであった。

一方、二次側の温水の方は、運転が開始されると16.3°Cから34.0°Cまで一気に上昇し、人工気象室に排熱して29.3°Cで還ってくる。これらの温度は時間とともに少しずつ下がって、GHSPの暖房出力も減少傾向にある。初日の積算出力は49.8kWhであった。運転が停止されると温水温度は徐々に下降し、翌日の運転開始時には17.6°Cまでに戻っている。2日目以降になると、各部の温度は全体として僅かに下がり続けるが、その程度は小さく、5日目の暖房出力も47.2kVIIIと、初日に比べて5%の低下に留まる結果となった。また、GSHPの電力消費量は、一日あたり16.5kWhとなり、この電力消費量とGSHPの暖房出力および基礎杭の採熱量、三者のエネルギー保存の法則に基づく熱収支関係(暖房出力=電力消費量十地中採熱量)は、ほぼ満足のいく結果となった。このGSHP出力を電力消費量で割った値、すなわち成績係数(coP)は、この場合、約3.0となった。

3.2.すべての実験結果のまとめ

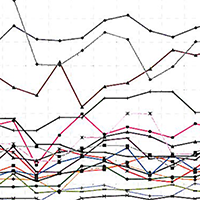

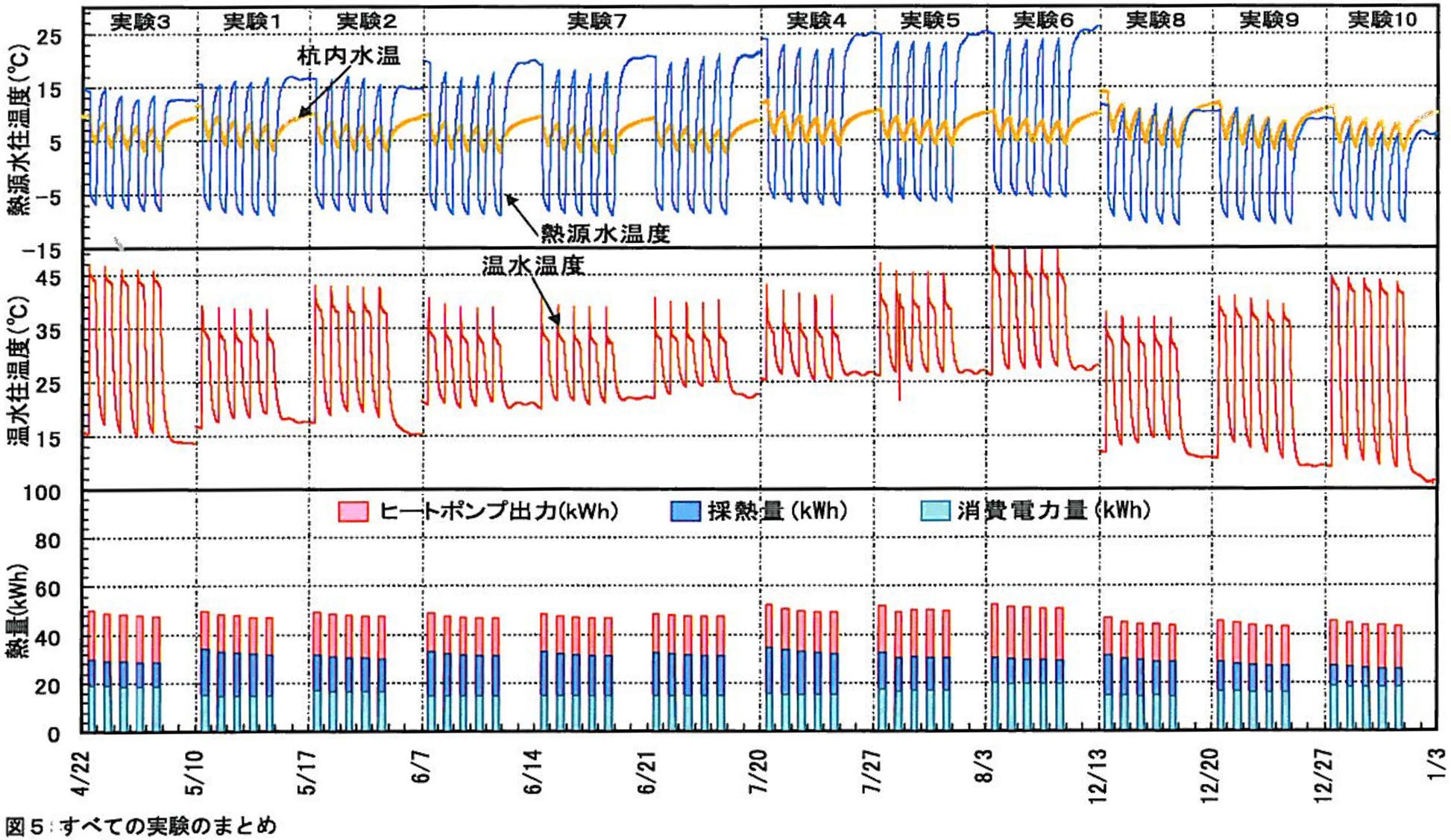

図5は、今回行ったすべての実験の結果を、熱源水温度と杭内水温、温水温度、およびGSIPの電力消費量、地中採熱量、GSHP暖房出力のそれぞれの日積算値の変動としてまとめたものである。温度変動においては、いずれも、実験1の結果と同様の傾向を示していることが判るが、長期間連続して行った実験7にみられるように、5日間の運転に2日程度の休止期間を設ければ、熱源側の方に、運転再開に必要な熱的回復を見込ませることが可能であると推察された。また、人工気象室の温度を10°Cから20°Cに変化させることにより、熱源水の方にはその影響が見られないのに対して、実験1~3にかけて、温水の往き温度は35°Cから45°C前後に高くなっており、明らかに影響が見られた。これは、温水の方はファンコイルユニットの熱交換温度と人工気象室の温度が直接的に関係するのに対して、熱源水の方はGSHPを介して間接的な影響しか与えられないからではないかと思われる。しかし、積算熱量の変化で見てみると、GSHPの暖房出力は、擬似負荷となる人工気象室の温度が変化しても、影響はないのに対して、電力消費量や地中採熱量は、人工気象室の温度が高くなると、電力消費量は大きくなり、地中採熱量は小さくなる傾向が見られる。この傾向は地中採熱量に顕著であった。なお、杭の数を減らした実験8~10において熱源水温度が他に比べて下がっているが、これは、冬の外気温の影響である。

3.3.温度と熱量および電力消費量の関係

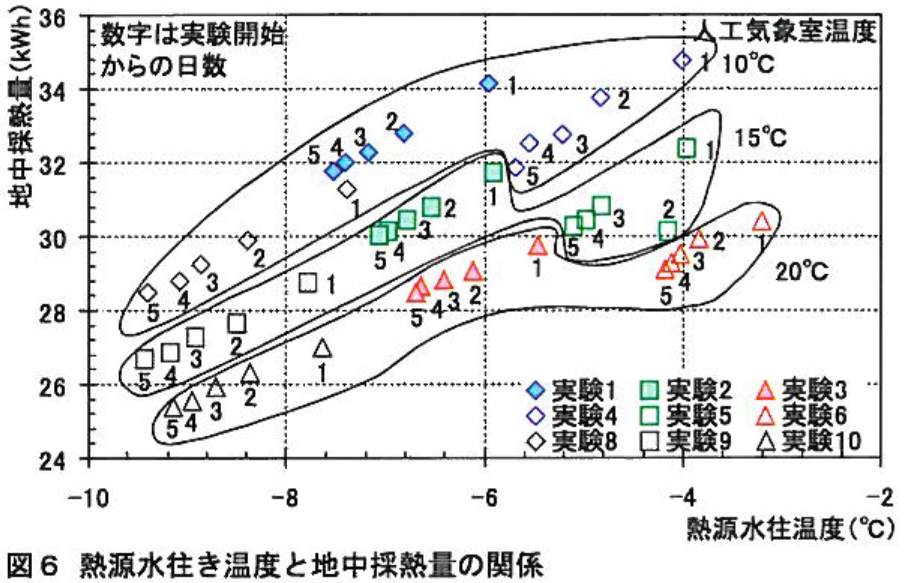

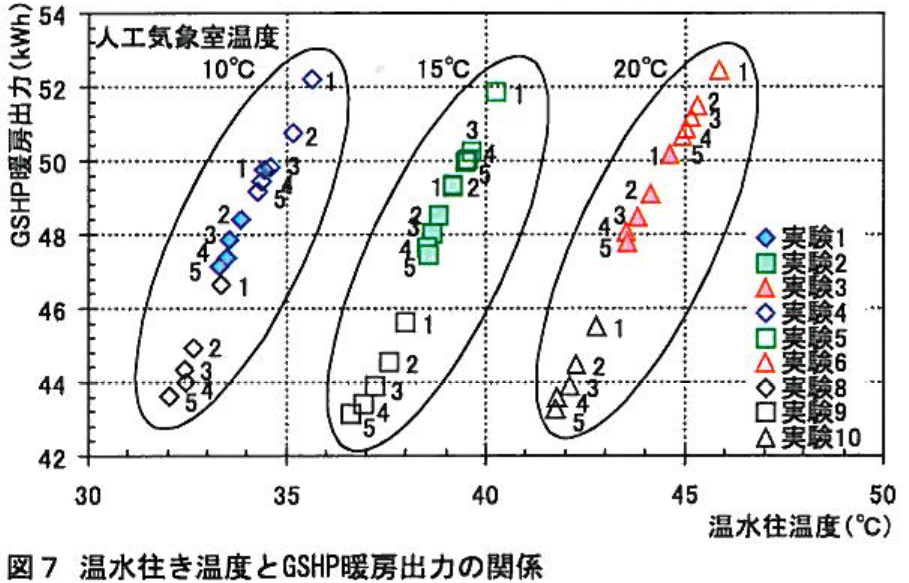

すべての実験結果から各部温度の日ごとの運転時間平均値、日積算熱量などを取り出して相互の関係を調べた。図6に、熱源水往き温度と地中採熱量の関係を示す。両者は、人工気象室の温度ごとに大きなグループを形成し、その中で、それぞれ熱源水の流量杭の数実験開始日からの日数をパラメーターとする正の相関を示している。採熱量でみればその低下の程度は、実験の違いにかかわらず5日間で約2kWhであった。また、人工気象室の温度が高い方が採熱量は小さくなっていた。一方、温水往き温度とGSHP暖房出力との関係を示したのが、図7である。図6と同様に、両者ともそれぞれの実験開始日から日を追うごとに小さくなる傾向が見られるが、この場合は、人工気象室の温度が高くなると温水温度は高くなるのに対して暖房出力は変わらない結果となった。

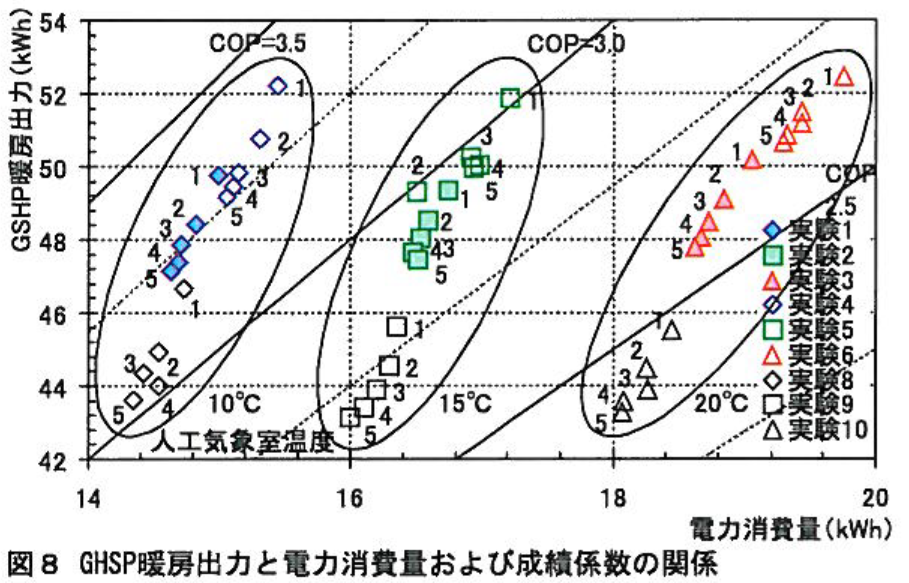

図8は、GS融の暖房出力と電力消費量およびCOPの関係を併せて示したものである。暖房出力の方は、熱源水の流量と杭の本数に、一方、電力消費量の方は、人工気象室の温度に大きく影響を受けていることが見てとれる。両者の値から得られるCOPは、全体で2.4~3.4に分布し、熱源水の流量が大きいほど、また、杭の本数が多いほど大きくなり、人工気象室の温度が高くなるほど小さくなる。

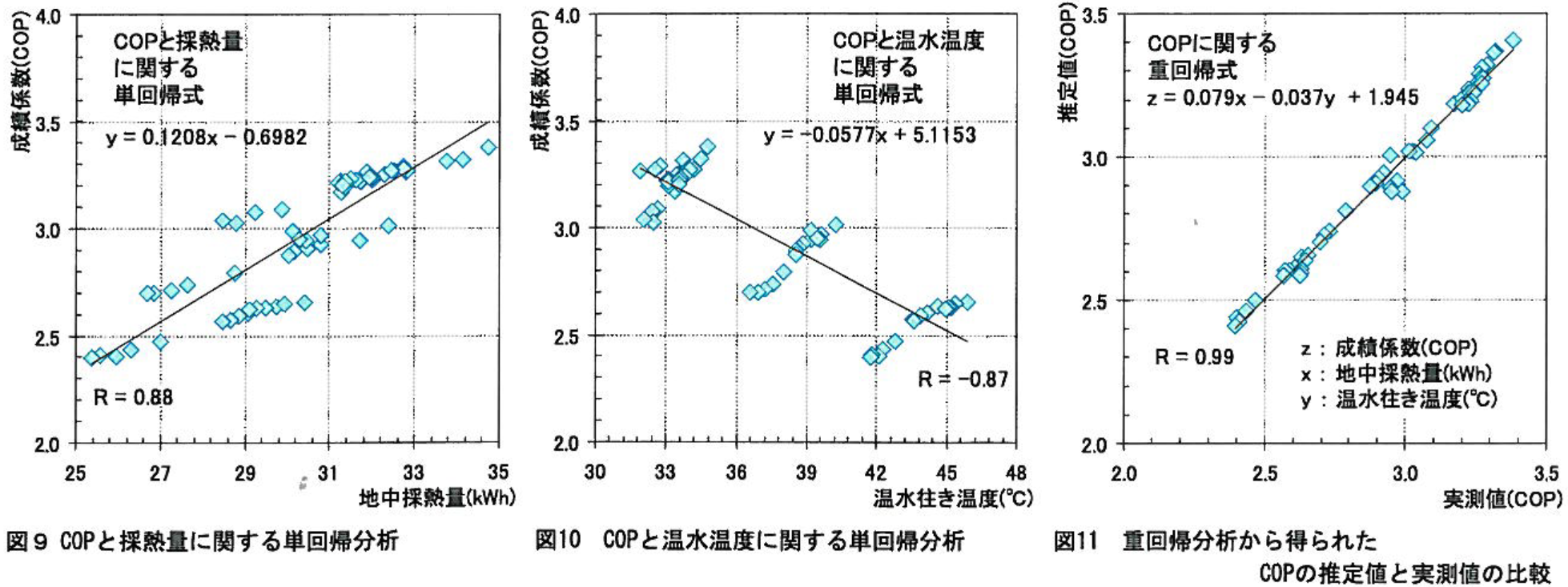

3.4.成績係数(COP)に関する回帰分析

前項の考察により、熱源水の流量や杭の本数は地中土壌からの採熱量に大きく関係し、人工気象室の温度は、GSHPの温水温度に大きく影響することが判った。そこで、COPと採熱量の関係、およびCOPと温水温度の関係を調べるため、回帰分析を行った。それぞれ、図9と図10に、その結果を示す。COPと採熱量には、強い正の相関があり、採熱量はCOPの増加に大きく影響する因子だと判る。回帰式によれば、採熱量が10kWh増加すればCOPは1上昇する。一方、COPと温水温度には、強い負の相関があり、温水温度が高くなるとCOPは低下する。そこで、COPを目的変数、採熱量と温水温度を説明変数とする重回帰分析を行った。図11は、重回帰分析より求められた重回帰式を基に実測値と推定値の関係を示したものである。両者は概ね一致しており、GSHPのCOPは、地中採熱量と温水温度の値によって高い確度で推定可能であることが判った。

4.結論

基礎杭を利用したGSHPシステムについて、その熱的性能を系統的に実験した。その結果、地中採熱量を大きくするとともに温水温度を抑えることにより、そのCOPを空気熱源ヒートポンプよりも大きくする可能性があることが判った。基礎杭による地中採熱についても、仙台の気象条件では、適切な運転パターンにより、地中土壌の熱的回復力を図ることが可能だと思われた。

あとがき

本研究は、東北工業大学第1期ハイテクリサーチセンター第2プロジェクト研究の一部である。お世話になった方々に心から深甚なる謝意を表する次第です。

参考文献

加賀久宣ほか:基礎杭利用地熱空調システムの研究開発、その1、実大実験システムによる性能検証、空気調和・衛生工学会学術講演論文集、2001

濱田靖弘ほか:空調用エネルギーパイルシステムに関する研究、実規模建築物への適用と暖房運転実績の評価、建築学会計画系論文集、No.562,2002

小島原嘉也ほか:人工気象室を用いた基礎杭利用地中熱源ヒートポンプの性能評価に関する研究、空気調和・衛生工学会学術講演論文集、2004